Mujeres alfareras, agricultoras y maestras del textil en Oaxaca, buscan desarrollar modelos alternativos de mercado para obtener lo justo por el valor de su trabajo.

Para lograrlo han recorrido un camino de empoderamiento y han resistido los embates del actual contexto de crisis económica y social provocado por el COVID-19. Estas son sus historias.

Frente a la organización

Las mujeres mixes de Nativitas Coatlán que recorren la serpenteante Sierra Mixe-Zapoteca en su día a día, pertenecen a una de las comunidades indígenas de Oaxaca que se vio gravemente afectada con las restricciones sanitarias que trajo la pandemia por COVID-19.

Nativitas es una comunidad mixe de alta marginación enclavada en las montañas del Istmo de Tehuantepec, al sur de Oaxaca. Sus habitantes bajan de vez en cuando a Ixtepec, desde donde pueden llegar hasta la cabecera municipal, Santo Domingo Tehuantepec, ubicada a ocho horas de distancia. Lo hacen en una camioneta de transporte colectivo que parte del pueblo a las tres de la mañana y regresa a las seis de la tarde. Sólo hay una corrida de ida y una de vuelta.

Las mujeres mixes de Nativitas Coatlán normalmente no salen a comercializar sus productos: el chile, el café, la guayaba, el mamey, el chicozapote, el zapote negro, el tamarindo, la naranja, la mandarina, el durazno y el limón; casi siempre son los hombres los que realizan esta actividad por lo complicado y pesado que representa mover estas mercancías, además de los prejuicios que enfrentan al salir a trabajar solas las mujeres. Es común que las y los intermediarios del mismo pueblo o de otra zona sean quienes suban hasta la comunidad a comprar a bajo costo estos productos.

El Tianguis Indígena de la agrupación Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias (EECO) capacitó a un grupo de mujeres de la comunidad en la elaboración de mermeladas y deshidratados de frutas. Esta actividad se realizó con el fin de aprovechar la producción y darle un valor agregado. Allí comenzó el trabajo organizativo con las mujeres de Nativitas, impulsando un proceso de empoderamiento para eliminar las brechas de género y garantizar el goce efectivo de sus derechos.

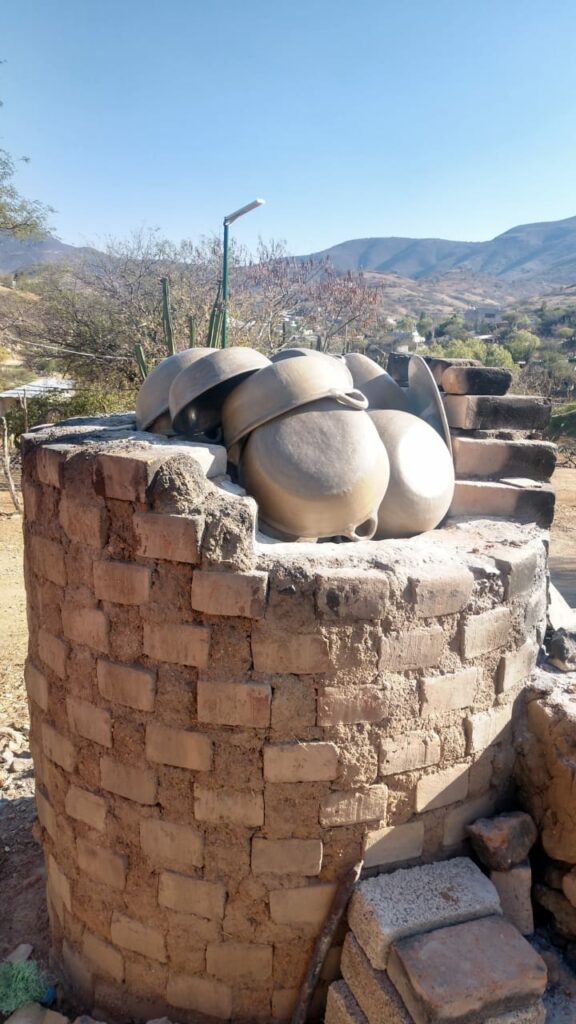

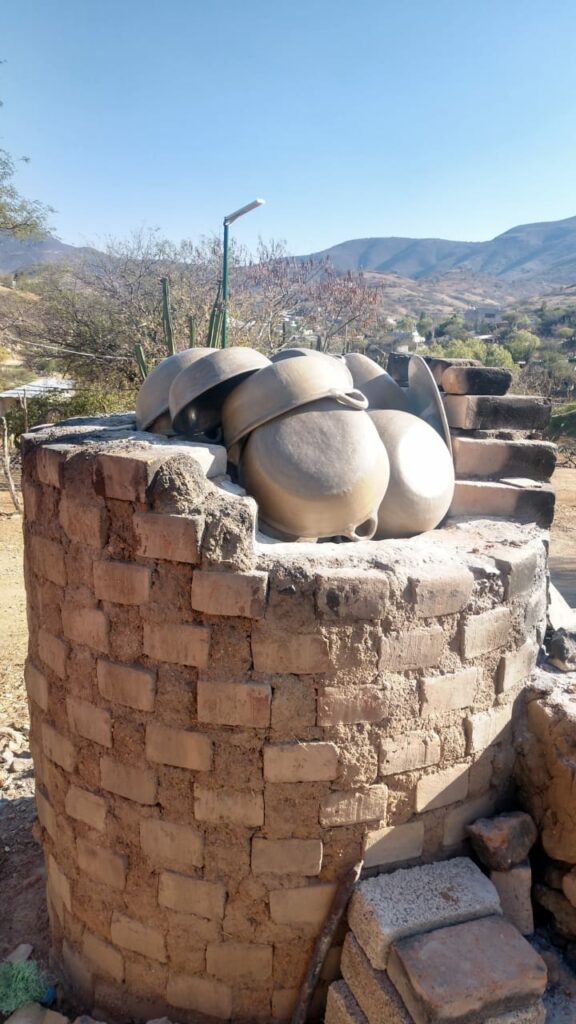

A raíz del sismo del 2017, EECO realizó un diagnóstico en Nativitas Coatlán para reactivar la economía local. Así se determinó el rescate de la actividad alfarera. La localidad cuenta con el barro y las condiciones ambientales necesarias para reactivar el oficio con el apoyo de las últimas alfareras de la comunidad. Tras esa experiencia, se comenzaron a capacitar con maestros y maestras alfareras que les enseñaron nuevas técnicas.

Hoy, las artesanas no sólo hacen comales, también producen artículos que antes no hacían, como lámparas, floreros y platos. Además, venden por medio de la marca colectiva Tequio en una tienda virtual y forman parte de un proyecto de economía feminista que las empodera y que ha financiado Oxfam México a través de EECO.

A cinco horas de distancia de Nativitas Coatlán viven las mujeres de la etnia ikoots (o huaves) de San Mateo del Mar, Oaxaca, localidad mareña donde el 64% de la población vive en extrema pobreza, según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2020 de la Secretaría de Bienestar. Las mujeres de esta población se dedican a la actividad comercial con la venta de productos del mar que sus esposos e hijos pescan en las lagunas y el Océano Pacífico, además de elaborar totopos, textiles de telar de cintura y huipiles de cadenilla.

Las mujeres ikoots, a diferencia de las mujeres mixes de Nativitas Coatlán, estaban organizadas mucho antes de los sismos del 2017 y el COVID-19, así que van un poco más adelante en los procesos productivos y comercialización de los textiles de telar de cintura, artesanías de caracol, palma y carrizo. Esto comenzó hace más de 15 años, cuando el gobierno federal a través del Instituto Nacional Indigenista (INI) se percató que la elaboración del telar de hilos de algodón con tintes naturales se estaba perdiendo.

El gobierno federal centró los ojos en las pocas familias que aún conservaban el oficio y ofreció apoyos para abrir nichos de mercado fuera de la región: ferias, exposiciones, convenciones, tiendas del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART), entre otros. La estrategia surtió efecto y hoy ya son más de 100 mujeres que viven de este oficio.

Muchas de ellas formaron cooperativas y agrupaciones que, con el tiempo, comenzaron a disminuir por la poca venta de los productos. Pero las ikoots identifican que desde hace una década, los textiles de telar de cintura volvieron a tener demanda en el mercado nacional a causa de la moda de lo tradicional.

Tras el sismo del 2017, muchas de las artesanas ikoots de San Mateo del Mar perdieron sus medios de producción y tuvieron que volver a fortalecer sus capacidades organizativas ante la necesidad de sobrellevar la crisis económica; algunas de ellas lo hicieron con acompañamiento y otras lo hicieron solas.

EECO impulsó un proceso de organización regional con grupos de artesanas de tres municipios, con quienes se construyó la marca colectiva TEQUIO, que está registrada y las protege del plagio de sus diseños y técnicas. Además, se les brindaron materiales, equipo, herramientas y lugares apropiados para realizar los procesos productivos, así como capacitación con nuevas técnicas y diseños elaborados entre artesanas y diseñadoras.

A la par, se creó la tienda virtual para la venta de los productos en un mercado global, con el fin de dar a conocer al mundo el arte de estas comunidades, con precios justos que apoyan de manera directa la economía de las mujeres y sus familias. Ellas son el ejemplo para otras que sueñan con un mercado más justo y humano.

Pero no son las únicas mujeres de Oaxaca que, al organizarse, ya sea con acompañamiento o sin él, están logrando cambios en su oficio artesanal.

Enfrentando la apropiación

“A las moscas blancas que hurtan la piel de serpiente / cuando la dejamos secarse al sol / que el Mexto anuncie su decadencia antes de la otra luna / que el Kokobi penetre su mirada hasta cegarlas / cuando las vea marchar hacia el valle de los muertos”, así empieza el poema mazahua de Francisco Antonio León Cuervo, traducido al español como Conjuro contra quienes hurtan nuestros bordados.

Este texto resultó de los trabajos desarrollados sobre los derechos colectivos desde la Subsecretaría de Cultura Federal, estando al frente la poeta zapoteca Natalia Toledo. La intención fue insistir y socializar los temas, entre los y las artesanas, sobre las colaboraciones justas y el plagio de los saberes comunitarios, recalcando lo indebido de robar los conocimientos ancestrales de un pueblo y ofrecerlo al mercado como propio por parte de personas ajenas a las comunidades.

Las mujeres artesanas, sobre todo en el textil, son las primeras que comenzaron a alzar la voz por los plagios de sus diseños. En Teotitlán del Valle, Oaxaca, maestras textileras, como Aurora Bazán López, se organizaron desde los años 90 para frenar la entrada de modelos de telar de pedal copiados por personas procedentes de China. Estos modelos, al ser producidos en serie, competían con precios muy bajos en la propia comunidad. Gracias a la organización de las maestras textileras, se logró frenar la entrada de estos productos con la prohibición de su venta en las tiendas del pueblo. Aunque después, por la demanda del mercado y la moda, la propia comunidad comenzó a reproducir en telares obras de artistas como Miró, Picasso o Escher.

Las artesanas continuaron alzando la voz sobre el plagio de sus textiles, en muchos casos con el apoyo de toda la comunidad a la que pertenecen, como el caso del pueblo de Santa María Tlahuitoltepec contra la diseñadora francesa Isabel Marant. En el 2015, Marant tomó elementos de la blusa de las mujeres mixes y los reprodujo en blusones a precios que llegaron a los 4 mil pesos, mientras que con las artesanas el costo era de 300 pesos. En el 2020, se volvió a señalar que esta diseñadora, en su colección Otoño-Inverno, plagiaba patrones purépechas. En ambas ocasiones, la diseñadora negó el plagio y en una carta a la Secretaría de Cultura federal se disculpó si sus diseños inspirados en textiles ofendían a la comunidad de Michoacán.

Las artesanas de Huautla de Jiménez y San Bartolomé, en la mazateca, también exigieron respeto a su iconografía textil plagiada en dos modelos de la marca australiana Zimmermann, en enero del 2021. La iconografía textil era usada en huipiles que en la región oaxaqueña tienen un costo de mil 500 pesos, mientras la marca con presencia en los Estados Unidos los vendía en 850 dólares, alrededor de 17 mil pesos. Después del llamado que el Instituto de las Artesanías de Oaxaca (IAO) realizó a la marca por la apropiación, ésta respondió disculpándose por el hecho y retirando las piezas de sus tiendas reconociendo que no se dio el debido crédito.

Para la diseñadora textil Natalia Toledo, es necesaria la organización comunitaria para exigir respeto a las creaciones que forman parte de su territorio, tal como lo hacen desde hace varios años algunas comunidades.

“Las creadoras comunitarias no piden dinero, piden se les respete su territorio porque sus creaciones forman parte de él. El caracol púrpura con el que tiñen prendas es exclusivo de la Costa de Oaxaca, así que es parte de un territorio, por lo que es un despojo que se apropien de un patrón tradicional y luego lo firmen como propio. Lo que busca el estado con las colaboraciones es que éstas sean justas, porque no puede venir una marca famosa y pagarle a una artesana 500 pesos y ella vender la pieza a 100 mil pesos, no hay justificación económica. Creo que la creación de colectivos que peleen esto es muy atinado, la organización de las artesanas es un gran paso”, explicó la creadora.

Natalia Toledo recordó que su padre, el artista plástico Francisco Toledo, trabajó con la tejedora Julia Santos, de Ejutla de Crespo y que cuando exponían piezas conjuntas en galerías estas iban firmadas por ambos creadores.

“Mi papá veía a las creadoras comunitarias como sus iguales. Firmaba Toledo-Julia, la veía como lo que era, una creadora. Por allí es el camino, reconocer el trabajo importante que hacen, porque se valora más el que dibuja que la que reproduce esas imágenes, al mercado le interesa la firma y eso Toledo siempre lo criticó”, recordó la diseñadora.

Mientras las artesanas, como Aurora Bazán López, esperan que la Secretaría de Economía de Oaxaca solicite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la Indicación Geográfica de los textiles del estado para que se protejan contra el plagio nacional y extranjero, ellas seguirán peleando por el respeto al lenguaje, los conocimientos, los rituales, los saberes y los patrones tejidos en hilos de colores.

Enfrentando la crisis

El COVID-19 no sólo ha dejado una estela de muerte en todas las comunidades indígenas del país, también agravó las desigualdades en educación, salud, movilidad, producción artesanal, acceso al agua, entre otras, con las que viven las 64 mil localidades indígenas de México. Esta situación solo ensancha las brechas sociales que persisten entre los grupos étnicos y la población que vive en zonas urbanas.

Las mujeres indígenas son las que se llevan la peor parte en las crisis económicas, de salud y ambientales; la pandemia del COVID-19 no es la excepción. En particular, las artesanas y también los artesanos se enfrentan a mayores vulnerabilidades porque tienen que vencer, aparte de la parálisis de la comercialización, barreras culturales, sociales, económicas, técnicas y tecnológicas para poder competir en un mercado que busca, calidad y bajos precios, con algunas excepciones.

Las artesanas ayuujk del textil en pequeña escala y del barro son un sector que vive al día, principalmente vendiendo, ellas mismas, sus piezas en mercados y tianguis. Algunas lo hacen desde sus casas, entregando encargos a restaurantes, hoteles, diseñadores y ofertando a través de personas intermediarias, que distribuyen en centrales de abasto, en tiendas especializadas, en las casas de artesanías y ferias. Estas mujeres también dependen de la actividad turística y pocas, contadas, se complementan con apoyos federales, como los que otorga el FONART.

Debido a que estos espacios de comercialización fueron precisamente los que cerraron por la pandemia, las artesanas buscaron estrategias para hacer frente a la crisis en los meses más críticos.

“Ha sido tremendo (el COVID-19) porque las alfareras de Nativitas Coatlán quedaron aisladas y eso implicó que la gente se quedara sin ingresos, a veces sin comida porque no pudieron salir y lo que tenían a la mano se acabó, fue terrible. Pero conforme avanzó el tiempo nos organizamos y planeamos bien. Lo que nos ayudó es que en cada lugar donde trabajábamos teníamos enlaces de campo, teníamos trabajo, redes de apoyo, organización comunitaria previa, con personas de las propias comunidades que trabajan con EECO y eso ayudó mucho a seguir trabajando con ellos en la distancia”, contó Tzinnia Carranza López, coordinadora general del Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias (EECO).

Otro ejemplo fueron las productoras de chile pasilla mixe, organizadas y agrupadas en la asociación Poj Kaa de Santa María Tlahuitoltepec, en el medio mixe de Oaxaca. Ellas se integraron a la producción familiar del sistema milpa (maíz, calabaza, frijol, chile y ajo) con el apoyo de sus hijos que están en casa tomando clases. Esto generó una producción para el autoconsumo y para la venta a pequeña escala de sus productos y derivados.

Las productoras de Poj Kaa están conscientes de que las mujeres producen el 60% de los alimentos del mundo, por eso consideran necesario el ser reconocidas por su trabajo y, a su vez, ser dueñas de sus propias parcelas. En muchas comunidades indígenas de Oaxaca, la asamblea no las reconoce a pesar de sus aportaciones en términos productivos y económicos: aquella valiosa intervención en la vida comunitaria y familiar.

Durante esta crisis de salud, mujeres organizadas como las ayuujk de Poj Kaa o las zapotecas de la localidad de Álvaro Obregón, en el istmo oaxaqueño, también optaron por intensificar sus espacios para la siembra de plantas medicinales que utilizan para hacer frente al COVID-19. Se trata, sobre todo, de sembrar hierbas que siempre han utilizado para curar la tos, disminuir la temperatura, el dolor de articulaciones, dolores de cabeza, estabilizar la glucosa y la presión arterial, entre otros malestares que acompañan a esta nueva enfermedad.

Las tejedoras de la asociación civil Laadi Arteova de Teotitlán del Valle, en Oaxaca, optaron por el intercambio de productos a través del trueque y de la utilización de la moneda local alternativa túmin (basada también en el sistema del intercambio). Asimismo, se adaptaron a la crisis elaborando cubrebocas en telar de cintura, los cuales venden con el apoyo del grupo Makaxi por medio de la red social Instagram.

Por otro lado, las artesanas que mantienen relación con FONART fueron beneficiadas con las compras de sus productos por adelantado durante esta crisis. Lo mismo pasó con las artesanas que mantienen acuerdos con asociaciones civiles y casas de artesanías, según lo reportó el “Diagnóstico situacional del sector artesanal en México durante el período de la pandemia por el COVID-19”, elaborado por FONART a finales del 2020.

De acuerdo con el estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), vertido en el documento “El impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina-Abya Yala. Entre la invisibilización y la resistencia colectiva”, la situación de las mujeres y niñas indígenas es preocupante, porque además de los impactos propios de la pandemia, se suman la falta de acceso a servicios de salud integral, incluidas la salud sexual y reproductiva, la discriminación y la violencia estructurales tanto por motivos de género como de pertenencia étnica.

Las mujeres artesanas pertenecen a los grupos sectoriales económicos más afectados por la pandemia. Trabajan en contextos y condiciones desventajosas, pero también, muchas, sobre todo las organizadas, han demostrado que pueden sobrellevar la crisis haciendo comunidad, practicando la solidaridad y poniendo en práctica nuevas estrategias de mercado desde sus comunidades.